エリアマーケティングラボ

インバウンド需要とは?

拡大するニーズや今後の見通しを解説

2025年1月31日号(Vol.128)

はじめに

インバウンド需要とは、訪日外国人旅行者による消費のことです。近年、インバウンド需要は急拡大しており、日本経済に大きな影響を与えています。

本コラムでは、インバウンド需要の拡大要因やメリット、今後の見通しについて解説します。

また、インバウンド需要に対応するためのポイントも紹介し、企業や地域がどのようにインバウンド需要を活用できるかについて考察します。

インバウンド需要とは

インバウンド需要とは、日本国内への海外からの旅行者によって生み出される需要のことです。近年、インバウンド需要は増加傾向にあり、日本経済において重要な役割を果たしています。

インバウンド需要は今後も増加傾向が続くと予想されています。インバウンド需要拡大のメリットを最大限に活用し、課題を解決することで、日本経済のさらなる発展につなげていくことが重要です。

インバウンド需要拡大のメリット

インバウンド需要の拡大は日本の観光産業にとって重要な収入源となっています。

観光収入の増加、地域経済の振興、国際的な日本ブランドの強化などのメリットがあり、これらは日本経済を活性化させ、地域社会を豊かにする上で大きな役割を果たします。

インバウンド需要は今後もさらに拡大していくと予想されており、日本はますます国際的な観光立国としての地位を確立していくことが期待されています。

観光収入の増加

インバウンド需要が高まると、訪日外国人数が増加し、旅行や宿泊、飲食など様々な分野で消費が拡大します。これに伴い、観光収入も増加し、日本経済の成長を牽引します。特に、消費額の多い中国や韓国からの旅行者が増加しており、今後も大きな成長が見込まれています。

観光収入の増加は、地域経済の活性化にもつながります。

地方部では、観光客の増加に伴い、宿泊施設や飲食店、土産物店などが活況を呈しています。また、雇用の創出やインフラ整備などにも波及効果をもたらし、地域経済の持続的な発展を支えています。

しかし、インバウンド需要の増加に伴い、課題も浮上しています。観光地の混雑や宿泊施設の不足、観光客のマナー問題などです。

これらの課題を解決するためには、観光客の分散化や観光インフラの整備、観光客へのマナー啓発などが重要となります。

インバウンド需要は、日本経済にとって大きなチャンスです。観光収入の増加や地域経済の活性化など、様々なメリットをもたらしています。

今後も適切な対策を講じることで、インバウンド需要を活かして日本経済のさらなる発展を目指していくことが重要です。

地域経済の振興

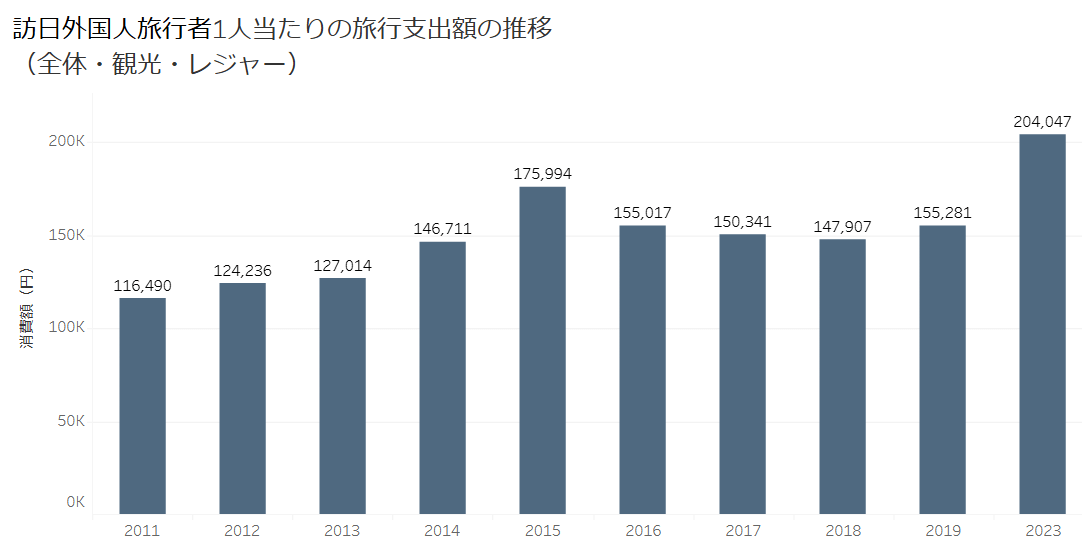

外国人観光客は、宿泊費や飲食費、土産代など、様々な消費を行い、地域経済を活性化させます。 例えば、2024年には累計36,869,900人の訪日外国人観光客が来訪しており、2023年に比べて47.1%の伸び率となりました。訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額も年々増加しています。

※出典:日本政府観光局(JNTO)「日本の観光統計データ」(2024年1月30日時点)

https://statistics.jnto.go.jp/

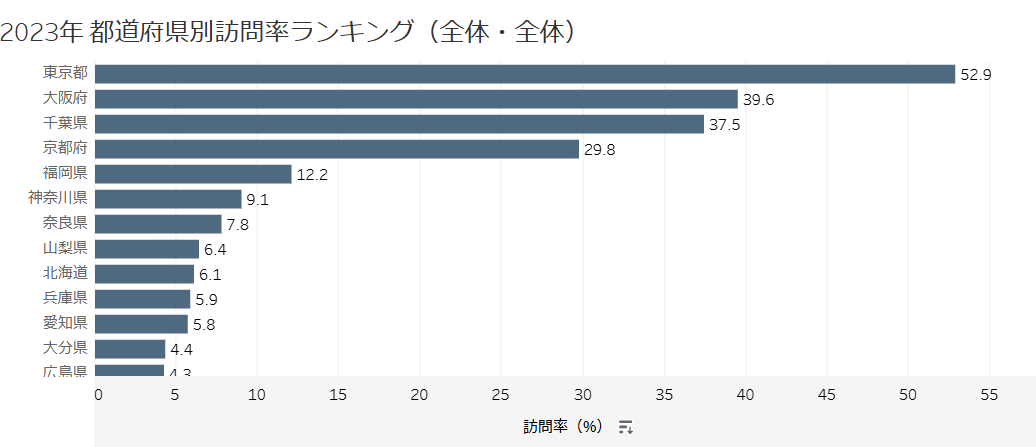

また、以下の図をみると訪日外国人旅行者は、東京都以外に大阪府や千葉県、京都府などの地域にも訪問している様子がうかがえ、地域経済に大きな貢献を果たしているといえます。

※出典:日本政府観光局(JNTO)「日本の観光統計データ」(2024年1月30日時点)

今後もインバウンド需要は拡大していくと予想されており、地域経済のさらなる発展が期待されています。 特に近年は、大阪府や北海道が旅行先として注目されております。

■ 各地域のインバウンド需要について詳しく解説したコラムはこちら!

北海道のインバウンド需要 | 訪日外国人観光客数と分布

www.giken.co.jp/column/inbound_hokkaido/

インバウンド観光人気No.1都道府県「大阪府」|主要スポットの国籍別来訪者数はどうだったのか?

www.giken.co.jp/column/20231117/

日本ブランドの強化

インバウンド需要拡大に伴い、日本ブランドの認知度も向上しています。日本の魅力を世界に発信することで、国際的な日本ブランドの強化にもつながります。

訪日外国人旅行者数は、2030年には4,000万人を超えると予測されています。日本の各ブランドにおいても、インバウンド需要を捉えた戦略的な取り組みが、日本の経済成長に大きく貢献することが期待されます。

インバウンド需要拡大の背景と影響

インバウンド需要拡大の背景には、以下の要因が挙げられます。

• 世界的な経済成長

• 為替の円安傾向

• 日本の観光資源の魅力向上

これらの要因により、日本への旅行を希望する外国人旅行客が増加しているのです。

特に、観光業はインバウンド需要の恩恵を大きく受けており、近年は外国人旅行客の増加に伴い、観光収入が大幅に増加しています。

しかし、インバウンド需要の拡大に伴い、観光地の混雑、環境への負荷、外国人旅行客向けのサービス不足など様々な課題も発生しています。

これらの課題を解決するため、政府や民間企業は様々な対策に取り組んでいます。

経済活性化に貢献するインバウンド施策

観光収入の増加は、外国人の消費が観光収入として国内経済に大きな利益をもたらします。観光地の飲食店や土産物店、ホテルなどの収益増加につながり、雇用の創出にも貢献します。

地域経済の振興は、地方経済の活性化にも大きな役割を果たします。外国人観光客は、都市部だけでなく地方部にも訪れる傾向があり、地域の特産品や観光資源の発掘、雇用の創出、地域経済の活性化につながります。

国際的な日本ブランドの強化は、インバウンド需要を通じて、日本の文化や技術、魅力が世界に発信されます。これは、日本ブランドの国際的な認知度を高め、日本製品やサービスの輸出促進にもつながります。

近年、東南アジアからの旅行者が急増しており、彼らのニーズに合わせた観光戦略やサービスの提供が求められています。また、時間帯を意識したインバウンド戦略やSNSやデジタルマーケティングの活用なども重要です。

インバウンド需要は今後ますます重要な要素となり、人流データの活用による分析や施策も必要となります。インバウンド需要を捉えることで、日本の経済発展に大きな役割を果たすものと考えられます。

インバウンド旅行客の国別内訳の変遷

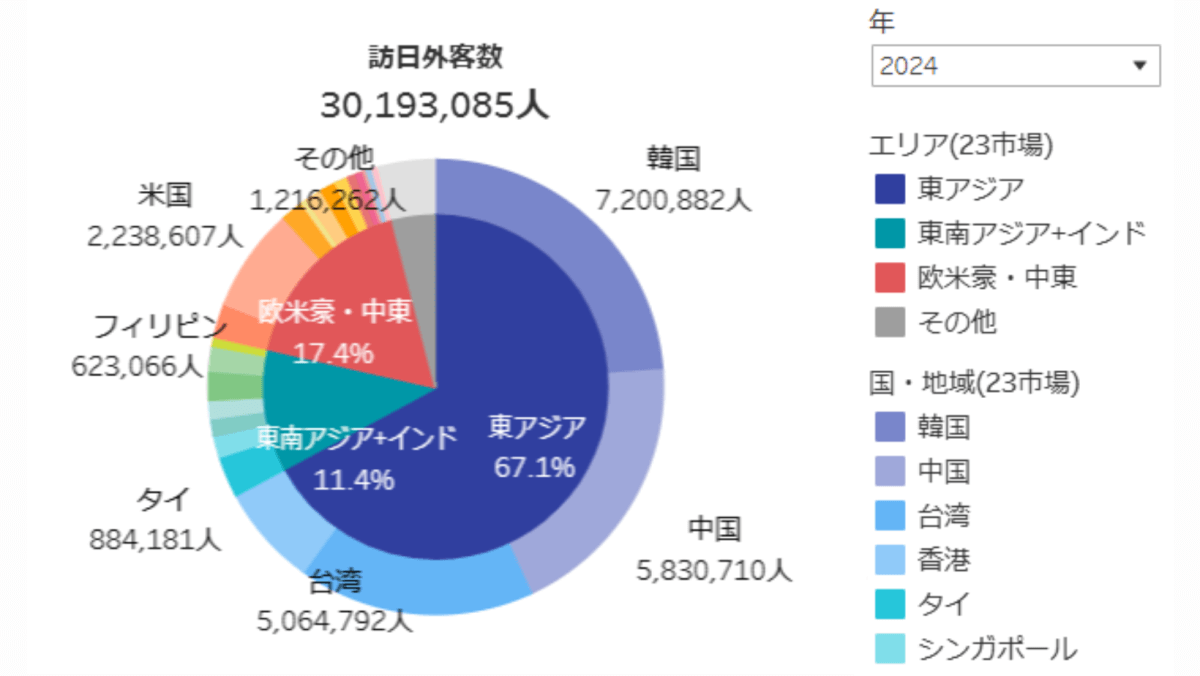

インバウンド需要の拡大に伴い、訪日外国人旅行者の国籍も多様化しています。2024年の訪日外国人旅行者数上位10カ国は以下の通りです。

• 1位:韓国(720万人)

• 2位:中国(583万人)

• 3位:台湾(506万人)

• 4位:米国(224万人)

• 5位:香港(217万人)

• 6位:その他(122万人)

• 7位:タイ(84万人)

• 8位:豪州(73万人)

• 9位:フィリピン(62万人)

• 10位:ベトナム(53万人)

※出典:日本政府観光局(JNTO)「日本の観光統計データ」(2024年1月30日時点)

ここ数年は特に韓国からの訪日外国人旅行者が多く、台湾や香港などから来る旅行客も増加傾向にあります。

また、訪日外国人旅行者の滞在期間も長くなる傾向にあります。2023年の訪日外国人旅行者の平均滞在期間は6.1日で、2010年の4.6日から約1.5日増加しています。これは、訪日外国人旅行者が日本国内をより深く観光するようになっていることを示しています。インバウンド需要の拡大と訪日外国人旅行者の国籍や滞在期間の多様化は、日本の観光産業にとって大きなチャンスとなっています。

今後、日本は訪日外国人旅行者のニーズに合わせた観光サービスの開発やプロモーションを強化していくことが重要です。

インバウンド需要の恩恵を受ける業界・業種

インバウンド需要の増加は、宿泊業、旅行・レジャー業、旅客輸送業、飲食業、買い物関連企業など、多くの業界・業種に恩恵をもたらします。 これらの業界・業種は、インバウンド需要の増加に伴い、売上や利益の拡大が期待されます。また、雇用創出や地域経済の活性化にも貢献することが期待されます。

宿泊業(ホテル、旅館)

前の章でも言及したように、2023年の訪日外国人旅行者の平均滞在期間は6.1日で、2010年の4.6日から約1.5日増加しています。これはつまり、宿泊数が増えてきているということでもあります。

訪日外国人旅行者の増加に伴い、ホテルや旅館の稼働率は上昇し、宿泊料金も上昇傾向にあります。

ホテル業界では、外国人観光客をターゲットにしたサービスの充実が進んでいます。多言語対応や海外のホテル予約サイトとの連携、訪日客に人気の観光スポットへのアクセス強化などの取り組みが積極的に行われています。

旅館業界でも、外国人観光客に日本の伝統文化を体験してもらうためのサービスが提供されています。英語対応や和食体験、温泉入浴など、日本ならではの文化を体験できるプログラムが人気を集めています。

さらに、民泊の活用も増加しています。民泊は、一般住宅を宿泊施設として貸し出すことで、ホテルや旅館の不足を補う役割を果たしています。外国人観光客にとっては、地元の人との交流や生活を体験できる貴重な機会となっています。

このように、インバウンド需要の拡大は、宿泊業界に大きなチャンスをもたらしています。今後も訪日外国人旅行者の増加に合わせて、宿泊業界はサービスの充実や多様化を図ることが期待されます。

旅行・レジャー業

訪日外国人旅行者の増加に伴い、観光地やテーマパーク、宿泊施設などの需要が高まり、売上や収益の増加に繋がっています。

旅行・レジャー業は、インバウンド需要の恩恵を受ける業種の中でも特に大きな影響を受けています。訪日外国人旅行者の増加に伴い、観光地やテーマパーク、宿泊施設などの需要が高まり、売上や収益の増加に繋がっています。

旅行・レジャー業がインバウンド需要から受ける恩恵

• 観光地の活性化

• テーマパークの入場者数増加

• 宿泊施設の稼働率向上

• 地域経済の活性化

インバウンド需要は、旅行・レジャー業にとって大きな成長のチャンスとなっています。今後もインバウンド需要を積極的に取り込むことで、旅行・レジャー業はさらなる成長が期待されます。

旅客輸送業

訪日外国人観光客の増加により、航空会社や鉄道、バスなどの利用者が大幅に増加しました。

航空会社は、国際線の増便や就航路線の拡大に取り組んでいます。特に、アジアからの訪日客が増加しているため、アジア路線の増便が顕著です。

また、LCC(格安航空会社)の参入も増加し、航空運賃の低下も訪日客の増加に貢献しています。

鉄道各社も、訪日客向けのサービスを強化しています。主な取り組みとしては、多言語対応の案内表示や駅構内のWi-Fi整備、外国人観光客向けの割引切符の販売などが挙げられます。

訪日外国人観光客の増加に伴い、バス事業者も訪日客向けのサービスを強化しています。主な取り組みとしては、多言語対応のガイドツアーや空港・ホテル間の送迎サービス、外国人観光客向けの割引乗車券の販売などが挙げられます。

飲食業

訪日外国人が増えることで、飲食店の売上増加や雇用創出に繋がり、地域経済の活性化にも貢献しています。

• 売上増加

訪日外国人は、日本食に興味を持っている人が多く、積極的に飲食店を利用します。特に、和食や寿司、ラーメンなどの日本ならではの料理は人気が高く、飲食店の売上増加に繋がっています。

• 雇用創出

インバウンド需要の増加に伴い、飲食店では接客や調理スタッフの需要が高まっています。これにより、雇用機会が増え、地域経済の活性化に貢献しています。

• 多様化

インバウンド需要の高まりは、飲食店におけるメニューの多様化にも繋がっています。訪日外国人のニーズに合わせて、様々な国の料理を提供する飲食店が増加しています。

• 国際交流

飲食店は、訪日外国人との交流の場でもあります。スタッフとお客様がコミュニケーションを取ることで、相互理解が深まり、国際交流が促進されます。

上記のように、インバウンド需要は飲食業にとって大きなメリットをもたらしています。今後ますますインバウンド需要が高まることが予想されるため、飲食店は訪日外国人のニーズに合わせたサービスを提供することで、さらなる発展を目指していくことが重要です。

インバウンドがもたらす課題

インバウンド需要の増加は、多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかの課題も存在します。

主な課題としては、インフラの整備が追いついていないこと、言語の壁、文化の違い、環境への負荷などが挙げられます。

これらの課題に対応するためには、インフラの整備を促進したり、人材育成に努めることが重要です。また、外国人観光客の文化や習慣を理解し、適切なサービスを提供できるよう努めることも必要です。

さらに、環境への負荷を軽減するための対策も講じなければなりません。

インバウンド需要は日本経済にとって重要な要素です。課題を適切に対処することで、インバウンド需要を最大限に活用し、日本経済の発展に貢献することが期待されます。

インバウンド需要へ対応するためのポイント

インバウンド需要への対応には、東南アジアからの旅行者対策が重要です。 時間帯を意識したインバウンド戦略も有効です。SNSやデジタルマーケティングを活用することで、インバウンド需要をさらに喚起することができます。

東南アジアからの旅行者対策がカギ

東南アジアからの旅行者対策は、インバウンド需要の拡大に欠かせません。近年、東南アジア諸国では経済成長が著しく、中産階級の人口が増加しています。さらに、LCC(格安航空会社)の普及により、東南アジアからの日本への旅行がより身近なものになりつつあります。

東南アジアからの旅行者を受け入れるためには、言語や文化の対応が重要です。たとえば、東南アジアでは英語が広く話されていますが、日本語が話せる人は多くありません。

そのため、観光案内やレストランのメニューなどは、英語や東南アジアの主要言語に対応していることが望ましいです。また、東南アジアの文化には、日本とは異なる習慣や考え方があります。たとえば、タイでは頭を触られることを嫌がったり、インドネシアでは左手は不浄とされるため、これらの文化的な違いを理解した上で接客をする必要があります。

東南アジアからの旅行者を呼び込むためには、マーケティング戦略も重要です。

たとえば、東南アジアの主要な旅行サイトやメディアでの広告展開、東南アジアの旅行会社とのタイアップ企画など、東南アジアの人々に日本旅行の魅力を伝える必要があります。また、東南アジアの旅行者が求める情報やサービスを的確に提供することも大切です。

さらに、東南アジアの旅行者は、日本食や日本の伝統文化に興味を持っていることが多いため、これらの情報を提供することで、日本旅行への関心を高めることができます。

時間帯を意識したインバウンド戦略

インバウンド需要に対応していくためには、時間帯を意識した戦略を立てることが重要です。

日本を訪れる外国人旅行者の多くは、朝の時間帯に到着し、夕方の時間帯に出発します。そのため、観光地や商業施設などは、この時間帯に合わせてサービスを提供することが効果的です。

例えば、観光地であれば、朝の時間帯に日本語と英語による案内スタッフを増員したり、日本語と英語に対応したパンフレットを用意したりするなどの対策が考えられます。商業施設であれば、朝の時間帯に営業時間を早めたり、英語対応のできるスタッフを配置したりするなどの対策が考えられます。

また、時間帯によって外国人旅行者のニーズも異なります。朝の時間帯には、観光スポットやショッピングを希望する旅行者が多く、夕方の時間帯には、食事やリラックスを希望する旅行者が多くなります。そのため、時間帯によって提供するサービスを変えることも効果的です。

例えば、朝の時間帯には、観光スポットやショッピングに関する情報を提供したり、ショッピングに便利なサービスを提供したりするなどの対策が考えられます。夕方の時間帯には、レストランやバーなどの情報を提供したり、リラックスできる場所を提供したりするなどの対策が考えられます。

SNSやデジタルマーケティングの活用

訪日外国人旅行者数は年々増加傾向にあり、インバウンド需要はますます高まっています。

しかし、単に受け入れるだけでなく、その需要を最大限に生かすためには戦略的なアプローチが必要です。

そこで、インバウンド需要拡大の波に乗るためのカギとなる、SNSやデジタルマーケティングの活用について解説します。

まず、インバウンド需要拡大のカギとなるのが、SNSの活用です。近年、特に東南アジアからの旅行者が増加しており、彼らにとってSNSは情報収集やコミュニケーションに欠かせないツールとなっています。訪日前に情報を発信し、旅行中の体験を共有することで、旅行者の興味関心を高め、リピーター獲得につなげることができます。

次に、デジタルマーケティングの活用も重要です。インバウンド需要に合わせた最適なターゲティング広告や、旅行者が興味を持ちそうなコンテンツを配信することで、効果的に集客することができます。さらに、旅行者の行動を分析し、ニーズに合ったサービスや商品を提供することで、顧客満足度を高めることができます。

地域密着型ビジネスにとっての顧客獲得方法として、日本に訪問する前のSNSなどの戦略だけでなく、訪問してから帰国するまでの戦略も大切です。

例えば外国人旅行客を集客したいブランドの小売店舗が新宿にあったとします。新宿付近に来訪している旅行客に対し、自社ブランドのSNS広告をリアルタイムで配信できると、気になった人は「この近くだから行ってみよう」というように足が向くでしょう。このような施策には、「ジオターゲティング広告」と呼ばれる広告手法が有効です。

技研商事インターナショナルの「MarketAnalyzer® Ads」は、GPS位置情報を使った追跡ではないため、スマホなどの最新の位置情報をもとに「足跡をたどった配信」ではなく、リアルタイムで今そこにいる人、に配信できるジオターゲティング広告です。

【有店舗ビジネスの集客に最適!リアルタイム配信が可能なジオターゲティング広告 「MarketAnalyzer® Ads」】

特徴❶ 「今、そこにいる人」に広告配信できるリアルタイム性

特徴❷ GISと連携し精緻かつ自由度の高いエリアターゲティングを実現

特徴❸ 個人情報取得規制の影響を受けにくい

デモも可能です。詳しくはこちらまで

インバウンド需要による人流データ活用の重要性

近年、訪日外国人旅行者数の増加に伴い、日本経済への貢献が注目されているインバウンド需要。観光客の行動を把握し、そのニーズを的確に捉えることは、今後のインバウンド施策の成功に不可欠です。そこで重要となるのが人流データの活用です。

人流データとは、人々の移動に関する情報であり、具体的には携帯電話の位置情報や交通機関の利用データなどが挙げられます。インバウンド需要においては、観光客がどのような経路で移動し、どの地域に滞在しているのかを分析することで、より効率的な観光誘致や施設の運営が可能となります。

例えば、人流データから観光客の滞在時間が長いエリアを特定し、その周辺に飲食店や土産物店を誘導することで、観光客の消費を促すことができます。また、人流データに基づいて外国人旅行者が好む観光スポットやレストランの情報提供を行うことで、より満足度の高い旅を提供することが可能になります。

さらに、人流データは観光客の属性分析にも活用できます。例えば、年齢層や国籍、性別といった情報を把握することで、ターゲットとなる観光客に合わせた情報発信やサービスの開発を行うことが可能となります。

近年、AI技術の進歩により人流データの解析技術は飛躍的に向上しており、より高度な分析が可能となっています。今後は、AI技術を活用した人流データ分析がますます重要性を増していくと予想されます。

まとめ

インバウンド需要に対しては、データ分析を活用することで観光客のニーズを的確に把握し、効果的なマーケティング施策を展開することが可能になります。人流データやジオターゲティング広告など、目的に沿って最適な集客手段を活用することで、今後ますます高まるインバウンド需要に対して有効な施策を打つことができるでしょう。〇 観光マーケティングにおける人流データの活用事例はこちら

〇 お問い合わせはこちら

〇 毎月開催!お役立ちセミナーはこちら

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/