エリアマーケティングラボ

顧客ニーズとは?|「ニーズ」を正しく把握する方法

2025年4月8日号(Vol.139)

はじめに

顧客の真の欲求を理解することは、ビジネス成功の鍵です。このコラムでは、顧客ニーズとは何か、その種類や把握方法、エリアマーケティング発想で顧客ニーズを知る新たな分析手法等をわかりやすく解説します。

顧客ニーズとは?

顧客は、商品やサービスに何を期待しているのでしょうか?顧客ニーズを正しく把握することは、企業にとって非常に重要です。顧客ニーズを満たすことで、顧客満足度を高め、売上を向上させることができるからです。

顧客ニーズは大きく分けて以下の7つに分類されます。

- 機能的ニーズ: 商品やサービスの基本的な機能に関するニーズ。

- 経済的ニーズ: 費用対効果に関するニーズ。

- 社会的ニーズ: 社会的な地位や承認に関するニーズ。

- 心理的ニーズ: 安全や安心、楽しさ、快適さに関するニーズ。

- 倫理的ニーズ: 商品やサービスが倫理的に正しいものかどうかというニーズ。

- 審美的ニーズ: 美しさやデザインに関するニーズ。

- 環境的ニーズ: 環境に優しい商品やサービスに関するニーズ。

企業は、上記の7つの顧客ニーズを分析することで、顧客が求めている商品やサービスを提供することができます。

顧客ニーズの定義

顧客ニーズを理解するためには、以下の2つの概念をつかむ必要があります。

■ 潜在ニーズと顕在ニーズ

顧客のニーズは大きく「潜在ニーズ」と「顕在ニーズ」に分けられます。

| 潜在ニーズ | 顧客自身も気づいていない、潜在的に存在するニーズのこと。 例えば、スマートフォンが普及する前は、多くの人はスマートフォンを必要としていないと考えていました。 |

| 顕在ニーズ | 顧客自身が認識し、明確に表現できるニーズのこと。 例えば、喉が渇いたときに水を飲むというニーズは顕在ニーズです。 |

■ ニーズとウォンツ

顧客ニーズを正確に理解するには、ニーズとウォンツの違いも知る必要があります。

ニーズとは、生活を維持するために必要なものであり、満たされなければ不快感や問題が発生します。 例えば、食べ物、水、住居、医療などは基本的なニーズです。 これらのニーズは、個人や社会によって異なる場合もあります。

一方、ウォンツは、ニーズとは異なり、満たされなくても不快感や問題が発生するわけではありません。 それらは欲求や願望であり、個人の好みやライフスタイルによって異なります。 例えば、高級車、ブランド品、旅行などはウォンツです。

顧客ニーズとウォンツの違いを理解することは、マーケティング戦略を立てる上で非常に重要です。

顧客ニーズを把握する方法

顧客ニーズを把握するための方法として、以下の3つの方法をご紹介します。

顧客アンケートで直接的な意見を収集する。

検索キーワード分析で潜在的なニーズを捉える。

ソーシャルリスニングでリアルな口コミや市場動向をキャッチする。

これらの方法を組み合わせることで、より正確に顧客ニーズを把握することが可能となります。

■ 顧客アンケート

顧客アンケートは、目標層に対して直接質問を投げかけ、ニーズや不満を明確に把握する手法です。質問の設計次第で、定量的なデータ(数値・割合)や定性的なデータ(自由回答)を収集できます。

例として、飲食チェーンが新メニューの開発に向けて顧客アンケートを実施し、「ヘルシーな選択肢が欲しい」「辛さのレベルを選びたい」などのニーズを発見し、メニュー開発に活かすといったケースがあります。

メリット |

・直接的なフィードバックが得られるため、具体的な改善点が明確になる |

デメリット |

・回答者の偏見がかかる可能性がある(例:積極的な人だけが回答する) |

■ 検索キーワード分析

検索キーワード分析は、Googleなどの検索エンジンに関して、ユーザーがどのようなキーワードで情報を探す分析手法です。SEOツール(Googleキーワードプランナー、Ahrefs、Ubersuggestなど)を活用し、検索ボリュームやワード関連を調査します。

例としては、ECサイトを運営する企業が「スニーカーおすすめ」「ランニングシューズが疲れにくい」などの検索キーワードの多さを確認し、商品ページやブログ記事の内容を最適化することで集客力を向上させた、というケースがあります。

メリット |

・ユーザーが今求めている情報を幅広く理解できる |

| デメリット |

・検索意図を正確に解釈しないと、誤った推定に接続する |

■ ソーシャルリスニング

ソーシャルリスニングは、顧客SNSや口コミサイトの投稿を分析し、顧客の本音やトレンドを探る手法です。Twitter、Instagram、レビューサイト、YouTubeのコメントなどが対象となります。

メリット |

・顧客のリアルな声を拾える |

デメリット |

・偏った意見(クレームやとんでもない評価)が含まれる場合がある |

顧客ニーズを分析する手法

顧客ニーズを分析する手法には様々なものがあります。代表的な手法を3つご紹介します。

RFM分析:顧客の収益性を知る

ABC分析:顧客の売上貢献度を知る

CTB分析:顧客の嗜好や価値観を知る

これらの手法は、顧客ニーズを分析するだけでなく、顧客に対するマーケティング施策を効果的に実施するためのヒントを得ることもできます。

■ RFM分析

RFM分析は、顧客を「Recency(最新購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(購入金額)」の3つの指標で評価し、優良顧客や離反リスクのある顧客を分類する手法です。

例:ECサイトの顧客データを利用し、以下のようにスコアリングします。

Recency(最新購入日): 最近購入した顧客ほど高スコア

Frequency(購入頻度):購入回数が多いほど高スコア

Money(購入金額):購入総額が大きいほど高スコア

過去1年間のデータをもとに、各指標を1〜5の5段階評価し、スコアの合計によって「優位顧客(高スコア)」または「休眠顧客(低スコア)」を指定できます。

| メリット |

・優れた顧客の発見や、ターゲット層の特定が容易 |

| デメリット |

・過去の購入データのみを基にしているため、将来の購入行動を予測しにくい |

■ ABC分析

ABC分析は、売上利益や観点から顧客商品や顧客商品をランク分けする手法で、パレートの法則(80:20の法則)を活用します。売上や利益に大きく貢献する顧客や商品を特定することが目的です。

例、小売店の年間売上データをもとに、顧客を以下のように分類します。

Aランク(上位20%): 売上の約80%を占める最重要顧客

Bランク(中位30%): 売上の15%を占める中間層顧客

Cランク(下位50%): 売上の5%しか売れない顧客

例えば、売上の大部分を支えている「Aランク顧客」に対して特別なサービスを提供し、Cランク顧客にはコストをかけすぎない戦略を立てられます。

| メリット |

・収益性の高い顧客や商品にリソースを集中できる |

デメリット |

・Cランクの顧客も将来のAランク顧客になる可能性があるため、単純な切り捨てはリスクになる |

■ CTB分析

CTB分析は、「Category(カテゴリ)」「Taste(嗜好)」「Brand(ブランド)」の3つの要素で顧客を分類する手法です。特にマーケティング戦略や商品開発の場面で有効です。

例:ファッションECサイトの顧客を以下のように分析します。

Category:靴・バッグ・洋服など、購入する商品の種類

Taste:シンプル・カジュアル・エレガントなどの好み

Brand: ルイ・ヴィトン・プラダなど、特定ブランドの傾向

「シンプルなデザインのバッグを好み、特定のブランドを選ぶ」顧客層を特定し、その層向けに広告を出したり、レコメンド機能を強化できます。

| メリット |

・顧客の価値観や嗜好に基づいた市場化が可能 |

| デメリット |

・顧客の好みは変化しやすく、定期的な更新が必要 |

エリアマーケティング発想で顧客ニーズを把握する

顧客のニーズを把握するためには、彼らの生活圏を理解することが重要です。ここからは、エリアマーケティング発想で顧客ニーズを把握する以下の2つの方法を解説します。

- (1)顧客の属性を分析する: 地域の人口構成や世帯構成、所得水準などを分析することで、顧客の属性を把握することができます。ここでは網羅性の高い公的な統計データが活用されています。

- (2)サイコグラフィック属性を分析する:小地域単位で生活意識や購買傾向がわかるデータベースを利用します。

これらの分析ではGIS(地理情報システム)を活用します。

■ 地域ごとの顧客属性分析

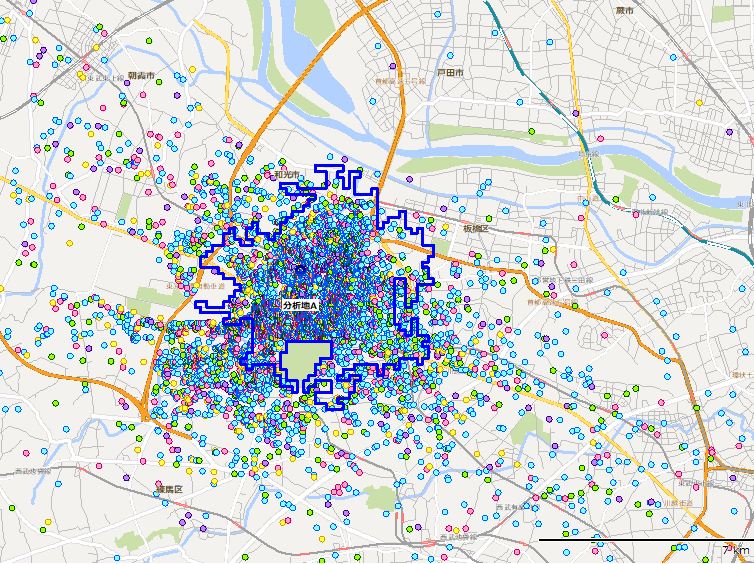

顧客データを漢字住所からGISを用いて地図上にマッピングします。

性・年代、家族構成、住宅、職業、年収などの地域属性データ(※)と顧客分布を重ね合わせ、顧客のペルソナ像を把握します。

※c-japan®:https://www.giken.co.jp/products/c-japan/

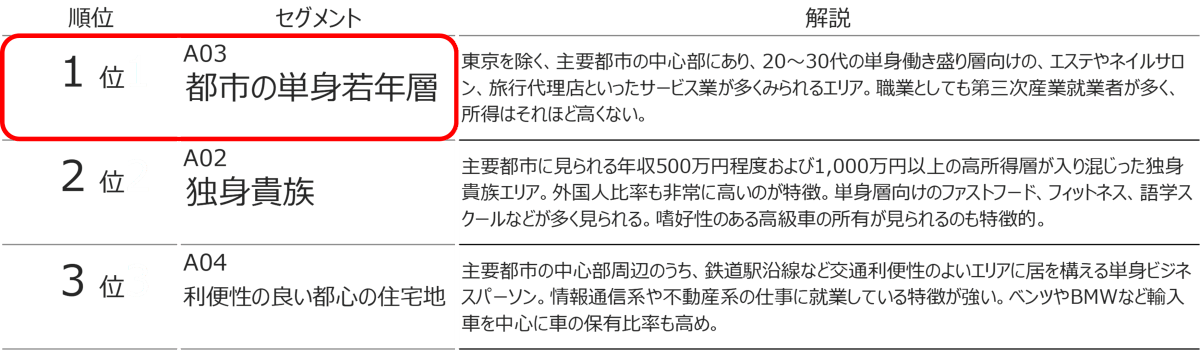

c-japan®データを元に、顧客のペルソナをレポート出力したものが下の図です。

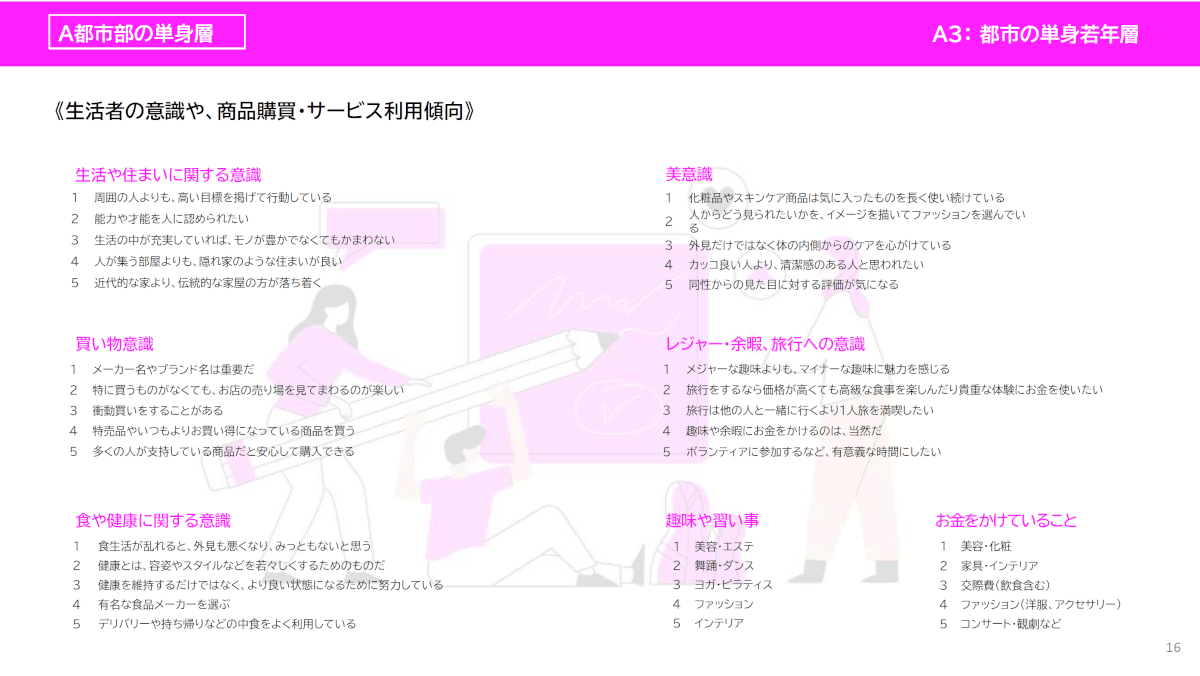

都市の単身若年層というペルソナ、独身貴族というペルソナ、利便性の良い都心の住宅地というペルソナが上位3つとして分析されました。では、最も多く出現するペルソナである「都市の単身若年層」を深堀ってみていきましょう。

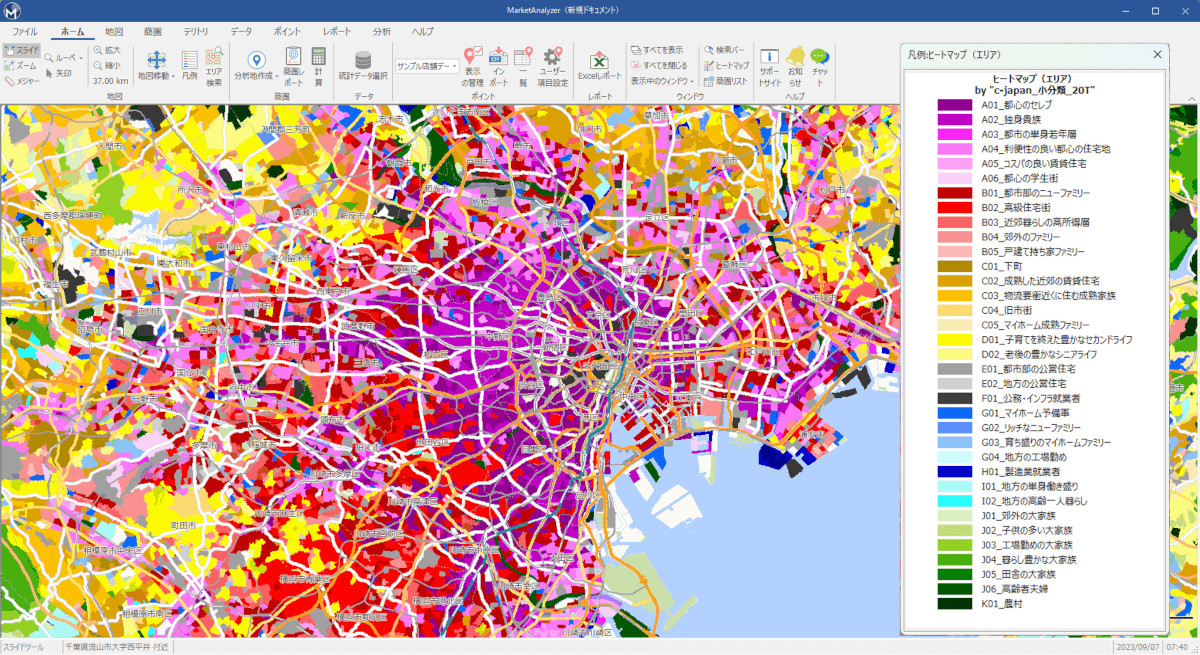

c-japan®は、年齢や家族構成、住宅、就業のほか、年収や地価も加味し、顧客像を具体化できるエリアセグメンテーションデータです。

エリアやそこに住む人々を、「都心のセレブ」や「戸建て持ち家ファミリー」といったように、顧客のペルソナを具体的にイメージしやすい35のセグメントで理解できるようになります。

それぞれのセセグメント毎に細かな傾向を把握できるハンドブックを有しており、「都市の単身若年層」は下記のようなレポートにて理解を促進できるようになります。

年齢や家族構成、年収傾向、就業傾向、地価を始め、そのエリアにある主なチェーン店舗の傾向や保有する車の傾向等を把握でき、より具体的な顧客理解に寄与します。

■ サイコグラフィック属性を分析する

サイコグラフィック属性とは、価値観やライフスタイル、興味関心等、心理的な特性に基づいて分類される属性を指します。

年齢や性別、家族構成、年収といったデモグラフィック属性と異なり、内面的な特徴や行動の動機をより深く理解するために用いられ、マーケティングにおいても重要な役割を果たします。

優先すべき顧客像を明確にできることで、顧客の興味関心に合わせた響くメッセージや広告を作ることができます。また、商品開発や顧客のロイヤリティ向上等にも活用でき、近年活用が進んでいるデータとなります。

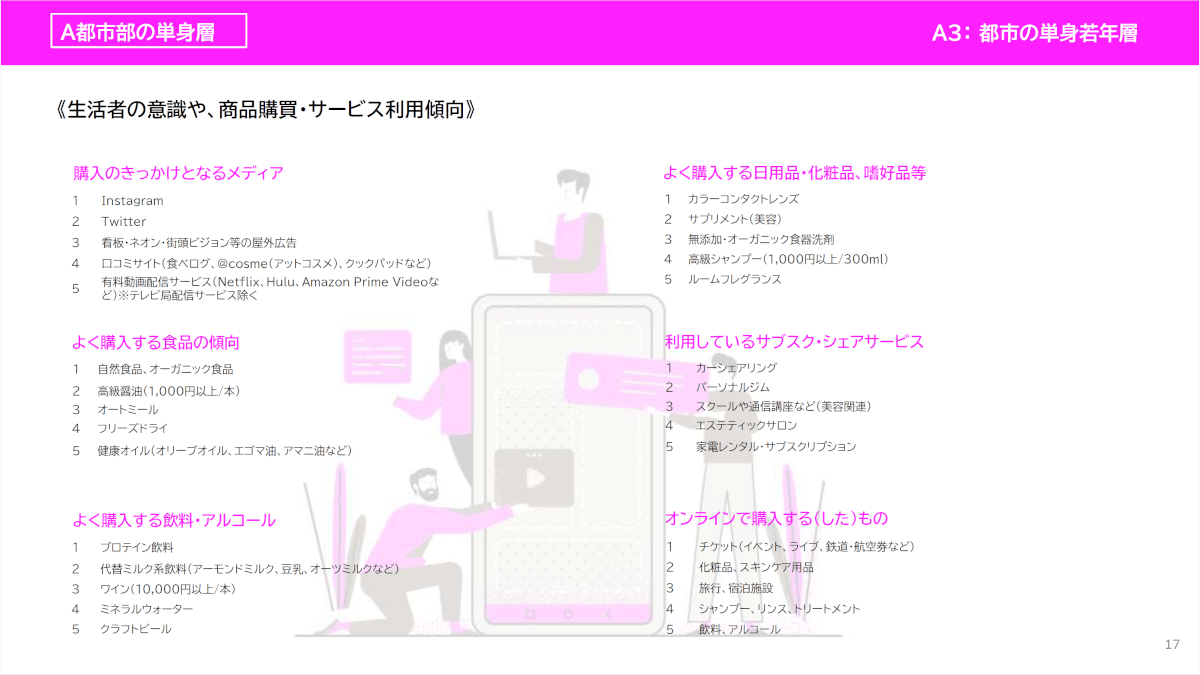

ここでは、楽天インサイト社による“生活意識・商品カテゴリー傾向・メディア接触傾向”の大規模リサーチデータを活用した「消費者ライフスタイルデータ」を使い、前の章で導きだしたc-japan®セグメント「都市の単身若年層」のサイコグラフィック属性を見ていきます。

生活や住まい、買い物、食や健康、美容、レジャー、趣味等の傾向を知ることができ、また購入に影響するメディアの視聴傾向や、よく買う食材/アルコール/日用品/化粧品/嗜好品等の傾向、利用しているサブスクサービスやオンラインでの購買傾向も見

このように、顧客の住所データや居住者・エリア特性を細かく把握できるデータがあれば、個別に顧客アンケート等を取る手間もなく、GIS上にてより深い顧客分析を容易に行うことが可能です。

まとめ

顧客ニーズとは、顧客が商品やサービスに求めている価値のことです。顧客ニーズを把握することで、顧客が本当に求めている商品やサービスを提供し、顧客満足度を向上させることができます。

顧客ニーズは、潜在ニーズと顕在ニーズに分けることができます。潜在ニーズは、顧客自身がまだ気づいていないニーズであり、顕在ニーズは、顧客がすでに認識しているニーズです。企業は、顧客ニーズを正しく理解するために、さまざまな方法を用いて情報を収集する必要があります。

顧客ニーズを分析する方法は、RFM分析、ABC分析、CTB分析などがあります。これらの分析手法を用いることで、顧客の購買行動やニーズをより深く理解することができます。

また、エリアマーケティング発想で顧客ニーズを把握することも重要です。エリアマーケティングとは、地域特性や顧客属性を考慮したマーケティング手法です。地域ごとの顧客属性を分析することで、顧客ニーズをより正確に把握することができます。

顧客ニーズを正しく把握することで、企業は顧客満足度を向上させ、売上を拡大することができます。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/