導入事例レポート

株式会社ツクイ様

- 本社所在地

- 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号

- 事業概要

- 在宅介護サービス、居住系介護サービス、在宅看護サービス

- 公式サイト

- https://corp.tsukui.net/

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションとして現在550か所以上にのぼるデイサービス事業を中心に、在宅介護サービスや居住系介護サービス、在宅看護サービスを全国展開される株式会社ツクイ様。

当社のGIS(地図情報システム)MarketAnalyzer®は10年以上前にご導入いただいておりますが、近年DXを推進される中でGISの活用も大幅に進化させていらっしゃいます。その具体的な活用について、施設開発部の皆様にお話しを伺いました。

(課題背景)

・施設の出店候補地選定の基準が人によりまちまちで、属人化を排除し、

出店基準の客観性を高めたかった。

・会社の方針転換(DX推進)により、施設開発におけるシステムやデータ活用の重要性が増した。

(効果)

・過去実績や顧客層のボリューム等、客観的データに基づく出店基準が作れた。

・モデル構築後に出店した施設は高い予算達成率をキープしている。

・出店基準に雇用ポテンシャルも加味し、オープン時の採用不調を防いでいる。

企業の成長や活性化につながる施設開発は、

根拠のあるデータに基づき、勝算のある場所を導き出すべき。

この方針転換のもと、MarketAnalyzer®の活用が大きく変わっていった。

GIS(地図情報システム)活用の幅を広げるきっかけは?

杤藤様:

MarketAnalyzer®(以下、MKA)の導入は10年以上前に遡るのですが、数年前までは商圏レポートの作成がメインな用途でした。施設の出店候補地を巡回し精査する際や、候補地が絞られた後に役員会で検討する際の参考資料として活用していました。「周辺の商圏データを出力する」以上の操作はなく、今思えばもったいない使い方をしていました。

MKA活用の深度を深めるきっかけは、現社長の存在が大きかったです。

客観性と統計データのような“ファクト”を重視したいという社長の考え方をくみ、施設開発部もDXを推進していく方針に切り替わりました。その中でMKAの活用も一新することとなりました。

当社はデイサービスが主事業で、おかげ様で日本一多く施設を設けさせていただいていますが、まだ増やせる余地があるかということも分析していかなければなりません。

施設の開発は、組織の成長と同じこと。新たな施設ができれば新たな管理者が生まれ、育ち、のれん分けをしてまた新しい成長の場が生まれていきます。統廃合といった新陳代謝はありますが、この循環により組織は活性化し続けるものですので、そういった観点でも施設開発は重要です。

“個人の意見による出店判断”に頼ると、責任者が変わるたびに判断基準もぶれていくため、属人化を排除するためにも、『なぜここに出店するのか』という明確なルールをデータや数字で表し、会社のルールとしていくという方針を実現するためにも、データやシステムの積極活用は必須でした。

この3年間、個人の意向で出した店舗は一つもない。

過去の実績から導いた「勝算の高いエリア」だからこそ現場の納得感も得られる。

DX実現までの道のりは?

杤藤様:

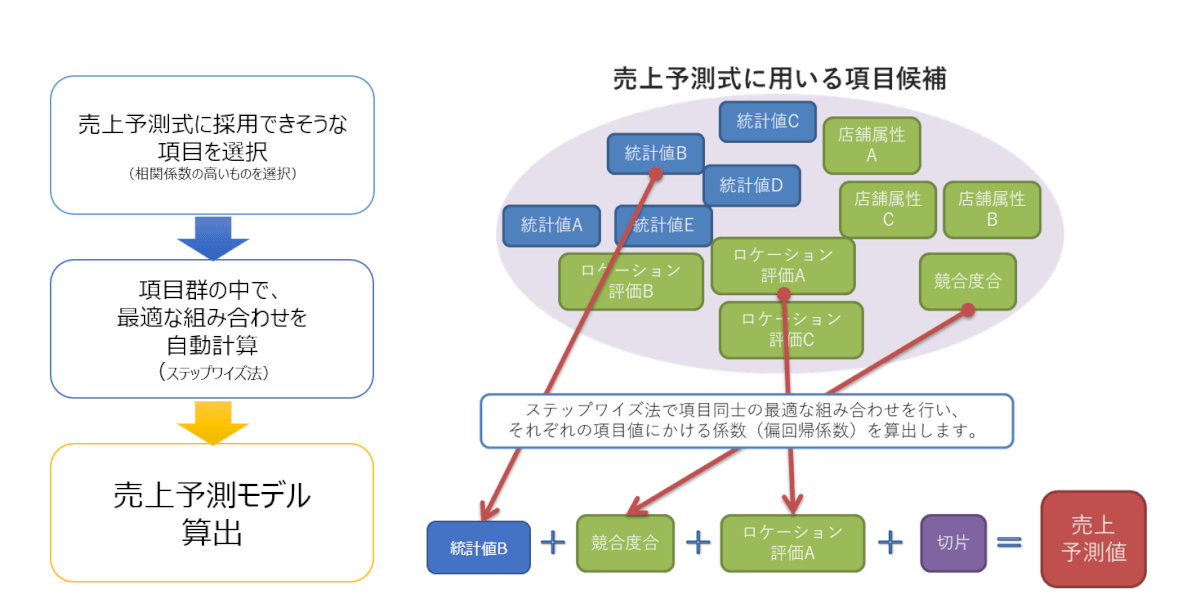

過去の実績が良い事業所の住所地のセカンダリーデータのうち、売上と相関が強いものをMKAに入れてスコア化して基準値を作り、それ以上のスコアがでるエリアから出店候補地を洗い出すようにしました。自分たちの過去の実績が「このエリアなら勝てる」と示唆しているため、誰も反対することはなかったですね。

いま売上予測モデルを精緻化するため、MKAで重回帰分析に着手しています。3年前は自社データのクレンジングからの着手だったので工数削減のためコンサル会社に相談しつつやりましたが、今では自社で分析を完結できるようになっています。モデルの説明変数を設定する上で、ノイズの除去や「このデータ項目を足したらどうか」みたいな提案は技研商事インターナショナルにアドバイスをもらいながらやっています。

MKAは、どのような業務にご活用ですか?

登山様:

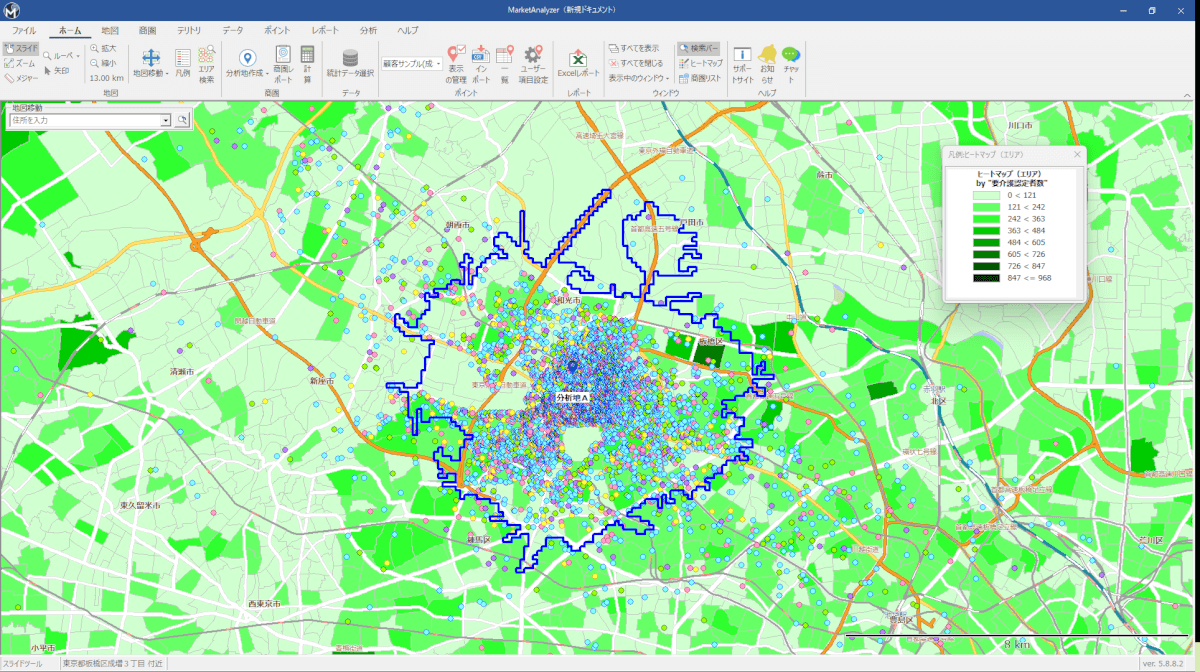

先ほど上がった「売上予測モデル作成」のほかに、エリアポテンシャルの把握、顧客獲得エリアの可視化、採用のターゲットエリアの把握など幅広く活用しています。 お客様やスタッフの住所地をMKAにインポートし、施設との距離を可視化し分析していくことで顧客や採用の獲得ポテンシャルの高いエリアを見ています。

※ツクイ様の分析画面ではありません。

MKAはデータを地図上に描画できるので、数字だけだと見えてこない地理的な要因も考慮でき、理解が進みやすいです。例えば、自社施設の商圏内における要介護要支援者データをヒートマップ表示すれば、その色の濃淡で顧客獲得のポテンシャルの高い/低いが一目で分かるため、出店判断がつきやすくなります。

また、出店候補地周辺に自社施設があった場合、数字上の判断だと「商圏重複のため出店せず」となりがちですが、地図上で見た際に、それぞれの施設の商圏内で表示されるヒートマップが濃くて獲得できるお客様のボリュームがしっかりあるのであれば、たとえ距離が近くともカニバリゼーションは起こしにくいため、もう1つ施設をつくってもよいという判断ができたりします。

生産年齢人口(15~64歳)は減り続けていますし、今後は採用のポテンシャルも出店可否の大事な指標になってくると思います。

距離だけでなく周辺の居住者の平均年収と当社スタッフの平均年収が合致するボリュームゾーンをみて、より精度の高い採用ポテンシャルを見られるようにしています。 今後は、「採用余力がどこまであるか」、「限界都市はどこか」、「開発可能な時期はいつまでか」といったことも測定していく必要性を感じています。

出店基準をスコア化してから出した施設は、

予算達成率も高く、採用不調でオープンできないケースはゼロ。

データによるポテンシャル把握の重要性を肌で感じている。

分析結果についての評判や成果は?

杤藤様:

土地のオーナーや地主さん、ハウスメーカーさんといった土地開発の管理業者向けの説明会では、当社がこの地域をなぜ選んだのか、MKAでの分析結果も踏まえつつ説明をしているのですが、データ活用については驚かれることが多いです。

客観的な数値があるとお互い共通認識が持ちやすくなりますし、データの可視化についても、「ここまでやっているんですか」、「分かりやすいですね」といった反応をいただきます。

データによる納得感は大きいというのが、率直な感想です。当社も昔は肌感を中心に出店候補地を決めていた時代がありますし、まだまだ“経験と勘”が根強い業界慣習もあるなか、一連のDXにより一歩前進できたのかなと思います。

出店基準を点数化してから出した施設の予算達成率は、8~9割近くあります。

現場の努力のおかげというのが大前提にありますが、顧客や採用のポテンシャルを明確に計ってエリアを絞っているメリットはあるのだと思います。 特に、採用不調により結果的にオープンできないということはまだありません。 公募による土地ありきの出店では採用が難航したこともあるので、やはりデータ分析は重要です。

システムの活用が拡充してきたのは、操作と分析ノウハウの

両面からのフォローによる伴走型のサポートがあったから。

重回帰分析の操作性は?

登山様:

思い描いていたよりもハードルが低く、使い勝手がよかったです。

重回帰分析は、ただデータを詰め込むのではなく、売上に影響を与えるデータ項目を探索して分類し、その分類ごとにモデル式を作成したり、より正確な予測式をつくるために多重共線性(マルチコ)を避けたりと、説明変数の整備が大変だというイメージがあり、ハードルの高さを感じていましたが、分からない部分は営業担当の方にレクチャーしていただきながら、一つひとつ乗り越えることができました。家庭教師のような感じで丁寧に導いていただいています(笑)。

初めてMKAを触ったときは、地図の細かさなど驚きがありましたが、幅広い機能を知るにつれて、もっと上手く使えるようになりたいという思いが強くなりました。統計的なものを扱うのは初めてだったのですが、営業担当の方に教えてもらいながらだったのであまり抵抗なく進められました。

当社のサポート体制について

登山様:

GISは、今まで馴染みがあまりないシステムなので、営業担当やヘルプデスクの方が寄り添ってくれるというのは、システムを十分に活用していく上でとても大事ですね。

特にヘルプデスクは電話対応があるのが良いです。操作面で分からないことがあるとすぐにコールして、その場で解決できるので重宝しています。

重回帰分析においても、例えばモデル式の精度の高さを左右するR2値(0~1の値を取り、1に近いほど精度が高いとみなされる)の調整は、自社だけだと時間がかかってしまいます。

我々は自分たちの分析結果しか見ていないので「この辺でいいかな」という線引きがしにくく、延々とR2値を1に近づける作業をしてしまいがちです。こういう時、営業担当の方に「n値が少ない0.8より、n値が多い0.5のほうが有効なのでは」的なアドバイスをもらえたことがあり、とても助かりました。分析結果が妥当なのか判断をつけにくいユーザーは割と多いと思うので、さまざまな業種、業務での分析支援経験に基づいた技研商事だからこその知見があると安心して次に進めると思います。

あと、技研商事インターナショナルが開催しているセミナーもよく活用します。

一つの知識ではなく、幅広くMKAが知れるよい機会。他業界での活用事例紹介も、こんな使い方があるんだ、という気づきがあって、見ていて勉強になります。MKAの販促や広告領域での活用方法は、セミナーを通じて学んでいます。

こういうことにも使えたら、ビジネスがもっと充実するんじゃないか。

月1回のHPチェックが、MKAの可能性をフルに引きだすアイデアにつながる。

今後の展望について

登山様:

今はMKAを活用しているのは私たちの部署だけですが、システムのポテンシャルは高いと思っていますので、施設開発部でしか使わないのはもったいないと感じます。例えば、当社のグループ会社ではおむつの物販も扱っているので、イーコマースにも使っていけるとよいですね。

杤藤様:

マーケットのポテンシャル分析でも、まだ活用の余地があると思います。

アイデアはいくつかありますが、一つはヘルスケア事業での活用です。

昨年からホスピスを始めたところですが、ホスピスをご利用いただく方がいらっしゃるのは主には病院になるため、出店エリア判断の主軸は、現在は病院との距離としています。

ここも、ただ単に病院と施設の距離だけでなく、病院の特性やその他の要素の影響を踏まえたより深い分析ができるのならば、もっと精度の高い開発が可能になります。 MKAには、複数の要素を加味した吸引率(集客率)を算出できるグラビティモデル分析の機能があるので、それを活用すれば実現可能なのでないかと考えています。

また、顧客のLTV(顧客生涯価)のような指標をエリア起点で計測できれば、今後のマーケット分析にも活用できます。当社はビジネスケアラーの方々向けに仕事と介護の両立支援サービスも行っていますが、そういったものも含めて平均的に当社のサービスを使っていただいている時間数が多いエリアを出せるのではないかと思っています。1店舗の売上予測から1顧客の売上予測みたいなイメージで、マーケットの総量をよりリアルに把握することで、“サービス提供時間の余地”や、それをどう伸ばしていけるかも見えてくるのではないでしょうか。

実現できるか分かりませんが、営業担当の方に相談しながら検討してみようと思います。

活用のアイデアが豊富にありますが、何か秘訣はあるのでしょうか?

登山様:

月に1回くらいは技研商事インターナショナルのHPを見ています。

システムの拡張性を知ると、「こんなことができるかも」という発想につながります。最近は生成AIの活用も始まっているようですし、今後はどんな機能が出てくるかといった期待感もあります。

特に現ユーザーは製品ページを見る機会があまりない方も多いでしょうから、機会損失にならないよう定期的なHPのチェックをお勧めします(笑)

(取材月:2025年3月)